Zero‑Trust pour LLM sur plateformes low‑code : sécuriser données d'entraînement, APIs et pipelines avec traçabilité et contrôle d'accès

Share

Introduction

Les plateformes low‑code et no‑code ont transformé la manière dont les organisations conçoivent et déploient des applications basées sur l'intelligence artificielle. Elles permettent à des équipes métiers de combiner rapidement workflows, intégrations API et modèles de langage (LLM) sans nécessiter d'ingénierie lourde. Mais cette démocratisation crée de nouvelles surfaces d'attaque et des risques accrus pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données d'entraînement, des modèles et des pipelines ML.

Adopter une approche Zero‑Trust pour les LLM sur plateformes low‑code signifie réinventer la sécurité autour du principe "ne jamais faire confiance, toujours vérifier" à chaque interaction entre utilisateur, service et donnée. Cet article exhaustif explique pourquoi Zero‑Trust est essentiel, détaille les principes et pratiques concrètes, propose une architecture de référence, présente une roadmap opérationnelle et fournit outils, templates et playbooks pour sécuriser vos déploiements LLM.

Résumé exécutif pour décideurs

Zero‑Trust pour LLM sur low‑code vise à :

- mettre en place une authentification forte pour utilisateurs et services,

- protéger les données d'entraînement et d'inférence via chiffrement, anonymisation et politiques d'accès granulaires,

- garantir intégrité et provenance des artefacts (datasets, modèles, configurations),

- assurer traçabilité complète et logs immuables pour audit et conformité,

- réduire la surface d'attaque en isolant et en microsegmentant services et pipelines.

Investissement initial et effort d'intégration sont rapidement amortis par la réduction des risques réglementaires, la prévention des fuites de données et une confiance accrue des clients et partenaires.

Contexte et enjeux

Les plateformes low‑code posent des défis particuliers :

- citizen developers intégrant facilement API externes et clés sans respecter toujours les meilleures pratiques,

- flux de données hétérogènes alimentant les LLM, parfois sans gouvernance claire,

- artefacts ML circulant entre environnements dev/test/prod sans signature ni contrôle,

- exposition de secrets (clés API, tokens) dans les réutilisables et composants low‑code.

Par ailleurs, les LLM introduisent des risques spécifiques : mémorisation de données sensibles, fuite d'informations par génération, et dépendance aux fournisseurs de modèles externes. Zero‑Trust aide à mitiger ces risques par des contrôles multi‑couches.

Principes fondamentaux Zero‑Trust appliqués aux LLM

- authentification continue : valider l'identité et l'intégrité des acteurs à chaque requête, pas seulement au moment de connexion initiale,

- contrôle d'accès granulaire : moindre privilège, accès temporaire et contextuel,

- segmentation et isolation : séparer les environnements et limiter la portée des communications,

- assurance d'intégrité : signature des artefacts pour garantir provenance et non‑répudiation,

- observation et traçabilité : logs immuables, data lineage et corrélation d'événements pour audit et réponse aux incidents,

- automatisation et remediation : orchestration d'actions correctives pour réduire le temps de réaction.

Inventaire des risques liés aux LLM et low‑code

Avant toute mise en oeuvre, réaliser un inventaire des risques : qui accède à quoi, où les données sont stockées, quels connecteurs low‑code sont utilisés, et quelles parties du pipeline ML sont managées par des tiers. Risques courants :

- exposition accidentelle de PII dans prompts et logs,

- extraction de données sensibles via les réponses du modèle (extraction memorized data),

- compromission de clés API intégrées dans templates low‑code,

- injection de prompt malveillant provoquant fuite de données ou actions non souhaitées,

- altération de datasets ou de modèles via la chaîne d'approvisionnement ML.

Sécuriser les données d'entraînement : étapes détaillées

La protection des données d'entraînement est prioritaire. Voici des mesures concrètes :

- classification et tagging : cataloguer chaque dataset avec métadonnées de sensibilité, origine, licences et consentements,

- provenance et data lineage : tracer chaque transformation, accès, export et anonymisation appliquée,

- minimisation des données : n'ingérer que le nécessaire et appliquer des politiques de rétention strictes,

- anonymisation et pseudonymisation : techniques statistique, k‑anonymat, differential privacy lorsque applicable,

- usage de données synthétiques : générer jeux de données synthétiques pour des phases de test ou augmentation, réduisant l'exposition de données réelles,

- environnements séparés : limiter l'accès aux datasets sensibles aux environnements de production avec contrôles renforcés,

- approbation humaine et workflows : requérir approbation explicite pour ingestion de données sensibles via low‑code,

- scans automatiques : détecter PII ou secrets dans données avant ingestion en utilisant DLP et outils de découverte.

Protection des APIs d'inférence et d'entraînement

Les APIs sont le point de contact principal pour les LLM. Mesures recommandées :

- passerelle API centralisée : authentification, autorisation, transformation et throttling,

- mTLS et certificats : validation mutuelle entre clients et services pour s'assurer de la légitimité des appels,

- tokens courts et rotation : JWT à durée courte, rotation automatique et révocation rapide des tokens compromis,

- authentification machine : PKI pour services backend, éviter partage de credentials statiques,

- validation et sanitation des entrées : bloquer prompts contenant patterns sensibles ou attaques d'injection,

- rate limiting et détection d'anomalies : limiter tentatives abusives d'extraction de données,

- API contracts et schemas : décrire et valider payloads via OpenAPI afin d'interdire champs inattendus,

- monitoring du coût et de l'utilisation : éviter abus par scripts automatisés générant demande excessive au LLM.

Sécuriser les pipelines ML et la supply‑chain

Traiter les pipelines ML comme une chaîne d'approvisionnement logicielle :

- contrôle des sources de données : valider fournisseurs, licences et intégrité des datasets externes,

- signatures numériques : signer datasets, artefacts et modèles; vérifier signature avant déploiement,

- CI/CD sécurisé : runner isolés, policy as code, scans SCA (software composition analysis) et SAST pour composants custom,

- supply‑chain monitoring : détecter changements non autorisés, dépendances compromises, ou comportements anormaux lors d'entraînements,

- registre d'artéfacts : model registry avec métadonnées de sécurité, mesures de performance et ballons de test pour validation,

- retrait et rollback : procédure claire pour retirer rapidement un modèle compromis et restaurer une version antérieure signée.

Traçabilité, audit et observabilité

Traçabilité et observabilité sont indispensables pour prouver conformité et investiguer incidents :

- logs immuables : stockage WORM pour logs critiques, inclure horodatage, identité, contexte de l'appel, et hachage de payloads,

- data lineage : visualisation et export des transformations appliquées sur chaque dataset,

- corrélation SIEM : intégrer logs d'API, runners CI/CD, stockage et endpoints dans un SIEM pour corrélation et détection d'anomalies,

- audit trail pour modèles : qui a entraîné, quand, avec quels hyperparamètres et jeux de données,

- enregistrements d'inférence contrôlés : stocker métadonnées d'inférence sans contenus sensibles, ou avec masquage selon politique,

- retention et rotation : politiques de rétention conformes aux obligations réglementaires mais minimales pour limiter risque.

Stratégies de contrôle d'accès : RBAC, ABAC et PBAC

Choisir la bonne stratégie d'autorisation :

- RBAC : simple à implémenter pour rôles stables (admin, data scientist, dev, opérateur),

- ABAC : flexible, évalue attributs utilisateur, environnement et ressources (ex : réseau, heure, niveau de sensibilité des données),

- PBAC (Policy Based Access Control) : exprime politiques complexes et dynamiques, utile pour appliques règles détaillées sur pipelines et modèles,

- Just‑in‑Time et approbation humaine : accès temporaires et trackers d'approbation pour actions sensibles comme export de dataset,

- revues et attestation périodique : procédure régulière d'examen des droits et suppression automatique des accès inactifs.

Intégration avec plateformes low‑code : bonnes pratiques

Les plateformes low‑code nécessitent des garde‑fous :

- catalogue d'intégrations approuvées : limiter à connecteurs sécurisés et mis à jour régulièrement,

- templates sécurisés : fournir composants low‑code préconfigurés qui n'exposent pas secrets,

- gestion des secrets intégrée : interdire stockage de clés en clair dans composants low‑code, forcer l'usage d'un secrets manager,

- policy as code dans low‑code : vérifier templates via pipeline d'audit automatique avant publication interne,

- formation et guardrails pour citizen developers : sensibilisation aux risques d'exposition de données et règles à suivre,

- sandboxing pour expérimentations : environnements isolés avec données synthétiques uniquement.

Contrôles techniques recommandés : checklist détaillée

- mettre en place un Identity Provider central avec MFA et SSO,

- activer mTLS pour communications service‑to‑service,

- centraliser gestion des secrets avec rotation automatique,

- chiffrer données en transit et au repos avec gestion de clés robuste (KMS),

- signer numériquement datasets et modèles,

- implémenter validation stricte des payloads API via schemas OpenAPI,

- bloquer stockage de PII dans logs et prévoir masquage/obfuscation,

- exposer métriques d'utilisation au SIEM et configurer alertes pour comportements anormaux,

- scanner automatiquement données entrantes pour détection de PII et des anomalies,

- mettre en place modèles de gouvernance et workflows d'approbation pour ingestion de données et déploiement de modèles.

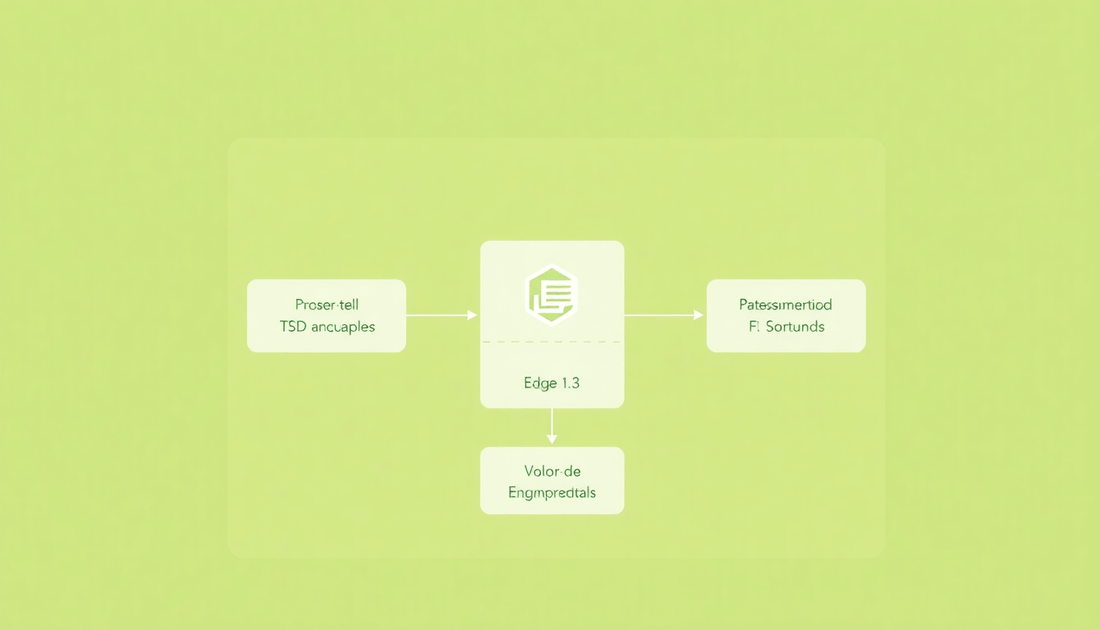

Architecture de référence Zero‑Trust pour LLM sur low‑code (détails)

Composants et flux essentiels :

- Identity Provider : user SSO, MFA, gestion des rôles et des permissions,

- API Gateway : point d'entrée unique, authentification, throttling, transformation et filtrage de prompts,

- Service Mesh : mTLS, politiques réseau, observabilité pour microservices traitant données et modèles,

- Secrets Manager et KMS : stockage, rotation et accès contrôlé des clés et tokens,

- Data Lake sécurisé : chiffrement, accès contrôlé par attribut, data catalog et lineage,

- Model Registry : stockage versionné des modèles signés, métadonnées et tests de conformité,

- CI/CD runners isolés : exécution d'entraînements et déploiements dans environnements restreints,

- SIEM et logging immuable : centralisation, corrélation et alerting,

- low‑code platform layer : templates sécurisés, intégrations gérées et enforcement de policies.

Flux recommandé : utilisateur ou composant low‑code appelle API Gateway -> Gateway authentifie via IDP et applique policies -> Gateway transmet au service LLM dans Service Mesh via mTLS -> Service enregistre métadonnées d'inférence dans SIEM et masque données sensibles selon politique -> si pipeline d'entraînement déclenché, artefacts signés et enregistrés dans Model Registry.

Outils et solutions pour implémenter Zero‑Trust

Exemples de technologies par couche :

- Identity & Authentication : Okta, Auth0, Azure AD, Keycloak, Google Cloud Identity, AWS IAM Identity Center, solution PKI interne,

- Secrets & KMS : HashiCorp Vault, AWS KMS, Azure Key Vault, Google Cloud KMS,

- API Gateway : Kong, Apigee, AWS API Gateway, Azure API Management,

- Service Mesh : Istio, Linkerd, Consul Connect, Kuma,

- Model Registry & Pipelines : MLflow, Seldon, BentoML, KFServing, Kubeflow, Pachyderm, Dagster, Prefect,

- Observabilité & SIEM : ELK stack, Splunk, Datadog, Sumo Logic, Azure Sentinel, Google Chronicle,

- DLP & découverte : Varonis, Microsoft Purview, Google DLP, AWS Macie,

- Sécurité Supply Chain : Sigstore, cosign, in_toto, Verifiable Logs.

Exemples pratiques et templates

Modèles de politiques et snippets utiles :

- policy ABAC example : accès aux datasets sensibles autorisé seulement si attribut 'network' == 'corp_vpn' et 'time' dans plages horaires autorisées,

- prompt sanitation template : appliquer blacklist de patterns (numéros de sécurité sociale, emails complets) et remplacer par placeholders avant soumission au LLM,

- CI/CD check : pipeline qui refuse déploiement si modèle n'est pas signé ou si dataset d'entraînement ne dispose pas d'ID de provenance et consentement,

- log format minimal : timestamp | user_id | service | action | resource_id | request_hash | decision | reason.

Plan opérationnel détaillé : roadmap 90/180 jours

Roadmap recommandée avec livrables :

- Jour 0‑30 : discovery et triage

- inventaire des intégrations low‑code et des endpoints LLM,

- classification initiale des datasets et identification des PII,

- mise en place d'un IDP et activation MFA pour les comptes critiques.

- Jour 31‑90 : fondations Zero‑Trust

- déploiement d'une API Gateway pour centraliser appels LLM,

- intégration d'un secrets manager et rotation des secrets exposés,

- mise en place de scans DLP en ingestion,

- création d'un model registry minimal et processus de signature des modèles.

- Jour 91‑180 : durcissement et automatisation

- implémentation de service mesh pour microsegmentation,

- intégration complète au SIEM et mise en place des playbooks d'alerte,

- automatisation des revues d'accès et accès Just‑in‑Time pour opérations sensibles,

- formation continue des citizen developers et déploiement de templates sécurisés dans la plateforme low‑code.

Playbook de réponse aux incidents spécifique LLM

Processus étape par étape :

- détection : alerte déclenchée par SIEM (ex : trafic anormal vers endpoint d'inférence, fuite détectée via DLP),

- confinement : isoler le service ou endpoint affecté, révoquer tokens et certificats si nécessaire, appliquer firewalling,

- analyse : utiliser data lineage pour identifier datasets et modèles impactés, vérifier signatures d'artéfacts et logs immuables,

- communication : notifier parties prenantes internes, DPO si PII impactée, et autorités réglementaires selon obligations,

- remédiation : rollback vers modèle signé précédent, purger secrets compromis, appliquer patches et corriger templates low‑code vulnérables,

- post mortem : documenter root cause, actions préventives, mise à jour des politiques et formation des équipes.

Coûts, métriques et ROI

Considérations financières :

- coûts initiaux : licences IDP, secrets manager, API Gateway, intégration SIEM et training,

- coûts opérationnels : rotation des clés, monitoring, audits réguliers, maintenance des templates sécurisés,

- ROI : réduction des risques de sanctions RGPD, moindre exposition aux fuites coûteuses, amélioration de la continuité métier et confiance client,

- KPIs à suivre : MTTR (mean time to recovery), temps de détection, nombre d'accès refusés, pourcentage d'artéfacts signés, couverture de DLP, taux de conformité des pipelines.

Conformité réglementaire et implications juridiques

Zero‑Trust aide à satisfaire exigences légales :

- GDPR : minimisation, transparence, documentation des finalités et base légale pour l'entraînement, gestion des droits (accès, effacement),

- secteurs sensibles : normes HIPAA, PCI DSS, ou règles locales sectorielles imposent chiffrement, conservation et auditabilité renforcés,

- contrats fournisseurs : clauses obligatoires sur sécurité, audits, notification de breach et localisation des données,

- transferts internationaux : mécanismes conformes pour transférer datasets si nécessaire (SCC ou équivalents selon juridiction).

Défis courants et comment les surmonter

- résistance au changement : initier pilotes concrets pour démontrer valeur et réduire friction,

- complexité technologique : privilégier intégrations progressives et outils compatibles avec la plateforme existante,

- manque de compétences : investir dans formation, templates et patterns réutilisables pour citizen developers,

- performances vs sécurité : mesurer impact et optimiser (caching, offloading de sanitation) pour maintenir UX sans sacrifier sécurité.

Questions fréquentes (FAQ)

Q : Faut‑il toujours chiffrer toutes les données d'entraînement ?

R : Chiffrer au repos est une bonne pratique générale. Priorisez chiffrement et contrôles d'accès renforcés pour données sensibles et appliquez anonymisation ou differential privacy quand possible pour réduire exposition.

Q : Les plateformes low‑code peuvent-elles être sécurisées sans remplacer l'outil ?

R : Oui. On peut implémenter des guardrails externes (API Gateway, secrets manager, templates sécurisés) et intégrer policies as code pour contrôler l'usage sans migrer la plateforme immédiatement.

Q : Comment empêcher qu'un LLM génère des données sensibles qu'il a vues pendant l'entraînement ?

R : Utiliser differential privacy lors de l'entraînement, filtrer et nettoyer jeux de données, appliquer prompt sanitation, et monitorer requêtes pour détecter patterns d'extraction de données.

Études de cas synthétiques

Cas 1 — Banque régionale

- problème : citizen developers utilisaient templates low‑code avec clés API stockées en clair, entraînement de LLM sur données clients non anonymisées,

- action : déploiement IDP et MFA, secrets manager, création model registry et chantier d'anonymisation,

- résultat : réduction des risques de fuite PII et conformité renforcée aux exigences bancaires.

Cas 2 — PME edtech

- problème : LLM utilisé pour réponses pédagogiques rappelait parfois extraits protégés par droits d'auteur,

- action : mise en place de filtration de données d'entraînement, politique de rétention et modèle de détection de génération non conforme,

- résultat : diminution des incidents de contenu inapproprié et meilleure maîtrise des licences.

Checklist finale actionnable

- réaliser un inventaire complet des données, connecteurs et secrets,

- classer et tagger datasets avec métadonnées de conformité,

- déployer IDP avec MFA et gestion centralisée des rôles,

- centraliser les appels LLM via API Gateway avec mTLS et policies de sanitation,

- implémenter secrets manager et rotation automatique des clés,

- signer et versionner datasets et modèles dans un model registry,

- intégrer logs au SIEM et activer stockage immuable pour audits,

- déployer scans DLP et règles de détection de PII avant ingestion,

- former et fournir templates sécurisés aux utilisateurs low‑code,

- mettre en place workflows d'approbation et accès Just‑in‑Time pour opérations sensibles.

Conclusion et appel à l'action

Zero‑Trust pour LLM sur plateformes low‑code est une démarche pragmatique et stratégique. Elle requiert gouvernance, automation et une intégration étroite entre équipes Sécurité, Data et métiers. Les bénéfices vont au‑delà de la conformité : ils concernent la résilience opérationnelle, la confiance des utilisateurs et la capacité à innover de manière sûre.

Pour démarrer : lancez un mini‑audit de 2 à 4 semaines pour inventorier vos données et intégrer un API Gateway en mode passif afin d'observer les flux. Si vous souhaitez, je peux vous fournir un template d'audit, un modèle de politique ABAC complet, et une checklist personnalisée adaptée à votre architecture technique et contraintes réglementaires.